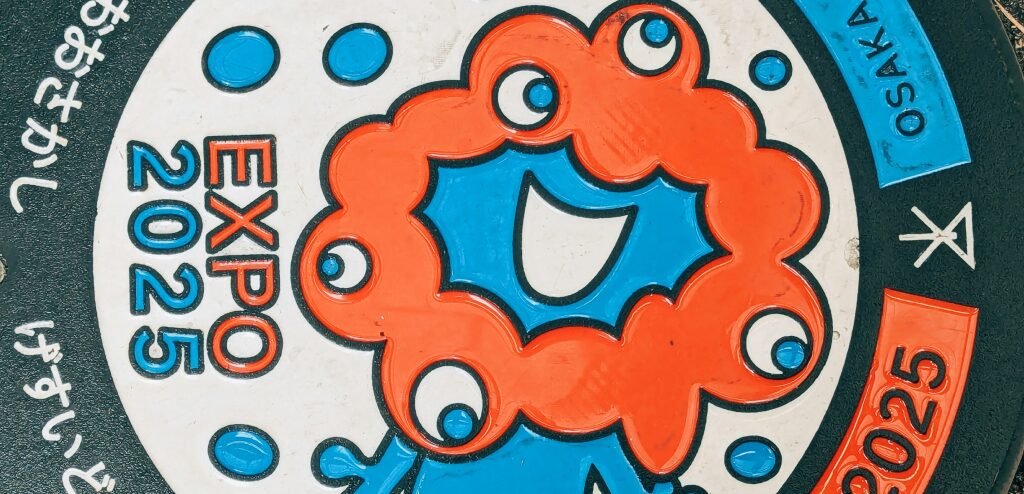

2025年4月13日、ついに開幕した大阪・関西万博。会場となる大阪市此花区・夢洲(ゆめしま)には、国内外からの出展パビリオンが立ち並び、最先端のテクノロジーやサステナブルな未来像を体感できるイベントとして注目を集めています。

しかし、そんな開催中の状況にも関わらず、「大阪万博 中止」「中止理由」といったキーワードが今なお検索されているのをご存じでしょうか?本記事では、そのような“中止論”が広まった背景と、現在の会場の様子を詳しく解説します。

「中止」の声が出た背景には何があったのか?

大阪万博において中止論が語られたのには、複数の要因がありました。その主な理由は以下の3点です。

1. 会場整備の大幅な遅れ

万博の開幕を前に、特に問題視されたのが海外パビリオンの建設遅延です。タイプAと呼ばれる“各国が独自に設計・建設する形式”を採用したことで、資材や労働力の確保が難航し、建設着工が予定より数カ月以上遅れる事態となりました。

さらに、インフラ整備全体にも遅れが生じ、開幕時点でも一部施設が未完成という状況に。「これでは間に合わないのでは」「見切り発車になるのでは」と不安の声が高まり、一部報道では“延期”や“中止”の可能性を取り上げるものも出てきました。

2. 予算の膨張と税金への批判

もう一つの大きな批判点は、万博にかかる費用の大幅な増加です。当初、事業費は約1,250億円とされていましたが、その後何度も増額され、2023年末には2,350億円にまで膨れ上がりました。

この巨額な費用の一部が国費や地方税でまかなわれることが明らかになると、SNS上では「税金の無駄遣いではないか」という声が噴出。「万博より先にやるべきことがある」「地方には恩恵が少ない」などの批判も多く見られました。

3. SNSで拡散された「中止すべき」の声

上記のような問題が重なった結果、SNSやネットメディアを中心に「大阪万博は中止すべき」という意見が広まりました。一部インフルエンサーや政治評論家も批判的な意見を発信し、“中止”というワードがトレンド化する場面も。

こうした情報の断片が繰り返し共有されたことで、実際には中止の予定がないにも関わらず、「もしかして中止になるのでは?」という不安や疑念が一般層にも広がっていったのです。

そして迎えた2025年春、万博は無事開幕

そうした逆風を受けながらも、2025年4月13日、大阪万博は予定どおり開幕。オープニングセレモニーでは、日本の伝統文化と最新技術を融合させた演出が世界の注目を集め、多くの海外メディアでもポジティブに報じられました。

現在では、会場の整備も順次進み、国内パビリオンはほぼ完成済み。海外パビリオンの一部は建設中ではあるものの、段階的にオープンが進められています。

来場者からは、

- 「想像以上に見どころが多かった」

- 「子どもと一緒に楽しめた」

- 「“中止”なんて噂があったとは思えない規模」

といった感想が寄せられており、現地の熱気は予想以上に高まっていると言えるでしょう。

万博の「意義」を問い直すタイミングかもしれない

大阪万博に限らず、大規模イベントには批判や懐疑の声がつきものです。しかし、実際に会場を訪れたり、体験したりすることで、「単なる建物の集合体ではない」ということが見えてくるのではないでしょうか。

大阪万博2025は、「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマのもと、環境、医療、教育、テクノロジー、国際協力など、未来の社会をどう築くかを考える場として設計されています。批判を乗り越えたからこそ、そこにどんな意味があるのか、自分の目で確かめることにこそ価値があります。

まとめ:中止論を超えて、「体験する未来」へ

「大阪万博 中止」という検索キーワードの背景には、不安や疑念、そして税金に対する厳しい視線がありました。けれど、今まさに開催されている現場では、そうした批判を乗り越えたエネルギーが感じられます。

未来は、待っているだけでは変わりません。参加し、対話し、自分ごととして関わることで初めて“共創”できるのです。もしあなたがまだ迷っているなら、この機会にぜひ、夢洲の地を訪れてみてはいかがでしょうか。