ゼロウェイストショップとは?

「ゼロウェイスト(Zero Waste)」とは、「無駄」や「浪費」を意味する「ウェイスト(waste)」を「ゼロ(zero)」にする、つまり無駄や浪費をなくし、ごみを出さないようにする取り組みを指します。

ごみを適切に処理するだけでなく、そもそもごみを出さない社会を目指すという考え方がその根底にあります。1996年にオーストラリアのキャンベラが「ゼロ・ウェイスト宣言」を出したことをきっかけに世界に広まり、日本では2003年に徳島県上勝町が自治体として初めて宣言しました。

リサイクルはごみを再利用するためにエネルギーを必要としますが、ゼロウェイストはごみそのものを出さないため、環境への負荷がかからないという特徴があります。

一般的なスーパーとの違いは、商品の販売方法に表れています。

ゼロウェイストショップでは、商品は個包装されておらず、量り売りで販売されます。買い物客は、持参した容器やデポジット制の貸出容器で商品を持ち帰るため、ごみが出ない買い物が可能となります。

これにより、必要な量だけを購入できるため、無駄をなくし、食品ロス対策にも貢献します。斗々屋 京都本店のように、生鮮食材が売れ残る前にお惣菜として活用されたり、保存食に加工されたりする「3毛作」といった店舗でのフードロス対策も実施されています。

多くのゼロウェイストショップでは、オーガニックやフェアトレードなど、生産過程や倫理的な側面に重きを置いた商品が厳選されています。

また、斗々屋 京都本店では、全商品を統括管理するシステムや電子はかり、モーションセンサーといった最新機器を導入し、量り売りの不便さを解消し、誰でも簡単にストレスなく利用できるように工夫されています。お店のバックヤードでも、個包装なしや大きな通い袋での納品を依頼するなど、サプライチェーン全体でのごみ削減に取り組んでいます。

海外におけるゼロウェイストの様々な形態

欧米では、ゼロウェイストな量り売りは急速に普及し、成功例が多いビジネスモデルです。

- アイルランドのダブリンでは、非営利団体が運営するチャリティセカンドハンドショップが生活の一部として定着しており、電子機器のシェアリングやリペアショップも頻繁に見られます。

- ノルウェーでは、地元のSNSグループやウェブサイトを通じて不用品のやりとりが盛んに行われています。

- ニュージーランドでは、赤十字やホスピスなどの非営利団体が、寄付された不要な衣類や日用品を手頃な価格で販売するリサイクルショップ「Op Shop」を運営しています。

- 台湾や香港では、町のいたるところに政府やNGOが管理する衣類の回収ボックスが設置されており、無料で利用できます。

- タイのチェンマイでは、「ものは壊れたらその都度直して使うもの」という考え方が一般的であり、修理やアップサイクルといった捨てない暮らしが実践されています。

どうやって買い物するの?基本の利用方法

ゼロウェイストショップでの買い物は、従来のスーパーとは異なる習慣を身につけることから始まります。

容器を持参する

お店に行く際は、食品を入れる容器(瓶、タッパーなど)、エコバッグ、マイボトルなどを準備します。斗々屋 京都本店では、持参した容器の重さを測り「RFIDタグ」に記録させると、次回以降はかりが自動で容器の重さを減算してくれます。

容器を忘れた場合でも、多くの店ではデポジット制の貸出容器や、繰り返し使える容器の販売も行っています。

量り売りが基本(必要な分だけ買える)

店内では、パスタ、豆類、ナッツ、ドライフルーツ、チョコレート、調味料、粉類など、さまざまな商品がグラム単位で販売されています。

斗々屋 京都本店では、商品の入っている瓶の蓋やディスペンサーのレバーに付いたモーションセンサーが動きを感知し、近くの電子はかりに情報を伝達することで、容器をはかりに乗せると自動で商品名が表示されるシステムが導入されています。

お客さん自身で必要な分だけ計量し、値札を印刷して容器に貼り、会計を行います。この仕組みにより、必要な分だけ無駄なく購入できるため、食品ロス削減につながります。

レジ袋や包装がない=ゴミが出ない

ゼロウェイストショップでは、商品の個包装やレジ袋、紙袋の提供は基本的にありません。

これにより、消費者は自宅に持ち帰るごみを大幅に減らすことができ、ごみ出しの手間やコストも省けます。また、店舗側も個包装や梱包材のコストを削減し、バックヤードから出るごみも削減する取り組みを行っています。

どんな商品が売っているの?

ゼロウェイストショップでは、食品から日用品まで、多岐にわたる商品が量り売りで提供されています。

食品(パスタ・豆類・ナッツなど)

ドライフルーツやナッツ、チョコレートなど約130種類もの食品を量り売りしている店舗(zero waste shop BETTER)があります。

日本初のゼロウェイストスーパーである斗々屋 京都本店では、約700品目もの商品を取り扱っており、野菜、果物、お肉、豆腐、卵、パスタ、豆類、ナッツなど、一般的なスーパーで買えるあらゆる食品が揃っています。

北海道のプラナシスタでは、無農薬野菜、ビーガンミート、焼き菓子、有機オートミールなどが量り売りされています。

東京のHAKARIでは、農園直送の野菜を量り売りしており、規格外の野菜も出荷可能でフードロス削減に貢献しています。また、売れ残った野菜は手作りの惣菜として販売されます。

調味料・粉類・お茶

醤油、お酢、お茶、小麦粉など、日常生活でよく使う調味料や粉類も量り売りで購入できます。

洗剤・シャンプーなど日用品の量り売り

環境に優しい雑貨全般を取り扱うお店(zero waste shop BETTER)があります。

大阪のETHICAL CONVENI 阪神梅田本店では、洗剤の量り売りも行われています。

プラナシスタでは、再生紙100%の芯なしトイレットペーパーや天然成分100%の除菌スプレーなどのエコな日用品も揃っています。

再利用可能な容器・ラップ・布巾などのグッズ

持参容器がない場合のために、デポジット制のガラス瓶やステンレス弁当箱、コットンの巾着、シリコン製保存容器、リサイクルペットボトル製の量り売り専用バッグなどが販売されています。

メリットと課題(デメリット)

ゼロウェイストショップの利用には多くのメリットがある一方で、いくつかの課題や注意点も存在します。

会話から見るゼロウェイストショップ『メリット』

ゼロウェイストショップに行くようになってから、私の生活から出るごみがグッと減ったの。これが一番嬉しいわね。

僕もそう思うよ。必要な分だけ買えるから食品ロスも減るし、結果的に家計にも優しいんだ。それに、オーガニックやフェアトレードの商品が多くて、環境や社会に優しい買い物ができるのが魅力だね。

そうそう!それから店員さんと会話を楽しんだり、同じ価値観を持つ人たちと知り合えたりと、コミュニティの場にもなってるのよね。長い目で見れば節約にもなるし、家の中も物が減って片付くのも嬉しいわ。

物を大切に扱う習慣が自然と身についてくるのも、大きなメリットだと思うよ。

会話から見るゼロウェイストショップ『課題』

ただ、近くに店舗がないのが難点ね…

そうだね。あと最初は『どのくらい必要か』を正確に見積もるのが難しくて戸惑ったよ。容器を持参するのも、慣れるまでは少し面倒に感じることもあったかな。

確かに。便利さに慣れた生活から、習慣を変えるのはハードルが高いと感じる人も多いわよね。

でも考えてみれば、ごみ出しの手間や分別の時間を考えると、トータルでは大して変わらないんだよね。少しずつ慣れていけば、むしろ生活が豊かになると思うよ。

日本のゼロウェイストショップ事例

日本でもゼロウェイストの考え方が広まり、様々な店舗が誕生しています。

斗々屋(ととや) 京都本店

所在地:京都府京都市上京区出水町252番地 大澤事務所本社ビル。

特徴:斗々屋京都本店は2021年7月31日にオープンした日本初のゼロ・ウェイストなスーパーマーケットです。「地球一個分の暮らし」をミッションに掲げ、乾物や液体だけでなく、野菜、果物、お豆腐、納豆、お肉、お惣菜などの生鮮商品も多数取り扱っています。

個包装のない量り売りを基本とし、家庭ごみの約半分を占める容器包装ごみを減らすことを重視しています。また、消費者の見えないところ(生産現場や店舗のバックヤードなど)でもごみを出さないよう、サプライヤーと協力してサステナブルな仕入れ方法を実践しています。

また、斗々屋は東京・代官山にも「CIRTY BIOSK by Totoya」という小さな売店を展開し、瓶詰め商品を中心に取り扱っています。返却=返金システムにより実質ゴミはゼロになるよう工夫されています。

zero waste shop BETTER

所在地:現在店舗は閉店しておりオンラインのみ

特徴:「ゼロウェイストを日常に 生活を豊かに」をコンセプトに、食品の量り売りや長く使えて環境に優しい雑貨を販売しています。ドライフルーツやナッツ、チョコレートなど約130種類の食品を必要な分だけ量り売りで購入できます。

nue by Totoya/東京・国分寺

所在地:〒185-0022 東京都国分寺市東元町2-20-10 (Café Slow内)

特徴:nue by Totoyaは「量り売りから生まれる豊かな暮らし」をコンセプトにしたゼロウェイストショップです。環境に配慮したライフスタイルの普及を目指し、ゴミが出ない生産、販売、消費のシステムを広げるために、そのノウハウを様々なビジネスとシェアしています。「量り売り」を日常に馴染ませることで、家庭ごみの削減とシンプルで心地よい暮らしの実現を目指しています。斗々屋が運営する店舗で、持続可能な暮らしを次世代に繋ぐための拠点となっています。

※2025年7月23日時点の情報となります。

まずは何から始める?自宅でできるゼロウェイスト生活の第一歩

ゼロウェイスト生活は、いきなり全てを完璧にこなす必要はありません。まずは日常生活でできることから、少しずつ始めてみましょう。

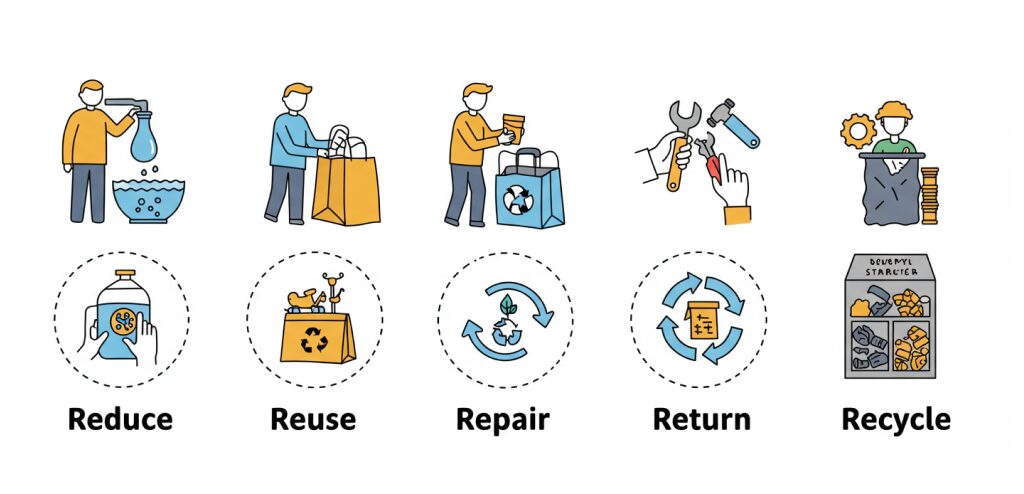

ゼロウェイストに取り組む上で重要なのは、「5R」を意識することです。

Refuse(リフューズ):不要なものは断る。

レジ袋、割り箸、プラスチック製カトラリー、ストロー、過剰な包装など、受け取らずに済むものは断りましょう。エコバッグやマイボトルを持ち歩くことで、これらの使い捨て製品を減らせます。

Reduce(リデュース):ごみを減らす。

使い捨てのものをできるだけ買わない、長く使える質の良いものを選ぶことで、買い替えの頻度を減らせます。洗剤やシャンプーなども、詰め替え可能な商品を選ぶと良いでしょう。食品の買いすぎや作りすぎをなくすことも、食品ロスを減らすために重要です。

Reuse(リユース):再利用する。

物を簡単に捨てずに繰り返し使いましょう。着なくなった服や不要になったベビー用品などは、必要としている人に譲ったり、リサイクルショップに持ち込んだりすることで、ごみを減らせます。

Repair(リペア):修理して使う。

壊れたからといってすぐに捨てず、修理して使えるか検討しましょう。

Recycle(リサイクル):リサイクルする。

上記4つのRを実践しても出てしまう不用品は、正しく分別してリサイクルに回しましょう。自治体によって分別ルールが異なるため、確認が必要です。

これらの5Rの考え方を踏まえて、以下の行動から始めてみましょう。

容器を再利用する習慣から始めよう

家にあるガラス瓶やプラスチック容器などを、食品保存や買い物に再利用することから始めてみてください。

プラスチック包装の商品を避けてみる

買い物中に、プラスチック包装が少ない商品や、包装されていない商品を選んでみましょう。

マイ容器を持っていけるお店を探してみる(八百屋・コーヒーショップなど)

全国区のマイ容器持参マップを活用すると便利です。「グッバイウェイストMAP」、「プラフリ生活応援店マップ」、「量り売りショップマップ」などが存在します。

意外な場所でもマイ容器が利用できる場合があります。例えば、カレーハウスCoCo壱番屋では鍋持参でルーを持ち帰ることができ、ローソンの一部店舗ではフタ付き容器持参でおでんが割引されるサービスも試行されています。

北海道の「インディアンカレー」では、海洋プラスチックごみ問題が話題になる前から自宅の鍋での持ち帰りを続けています。青森のラーメン店や鍋焼きうどん店、東京の多様な飲食店、神奈川の鎌倉市のエコスポット登録店、大阪のたこ焼き店など、地域に根差したマイ容器対応店も増えています。

まとめ|ゼロウェイストショップは「未来の当たり前」になる?

「ごみをゼロにする」という目標は、非常にハードルが高いと感じるかもしれません。しかし、様々な立場の人の想いや工夫が連携すれば、決して不可能な目標ではありません。

私たちが日々行う「買い物」は、単なる消費活動以上の意味を持ちます。

それは、どのような社会や未来を望むかという「投票」のようなものです。ゼロウェイストショップを選び、その実践に参加することは、ごみ問題や環境問題の解決に貢献するだけでなく、より持続可能な社会を形成する力となります。

まずは、ゼロウェイストの概念を知り、自宅でできる小さなことから始めてみましょう。マイ容器を持って買い物に出かけたり、不要な包装を断ったり、物を大切に修理して使ったりする習慣を身につけるだけでも、大きな一歩です。

ゼロウェイストショップは、環境に配慮した生活様式を広め、持続可能な社会の実現に貢献する大切な存在です。私たち一人ひとりの選択と行動が、未来の「当たり前」を作っていくのです。